お詫び 大雪や道路状況等により配達が遅れる場合があります

ヒグマ注意報 【延長】砂川市|11月7日まで

【お盆】休刊・休業のお知らせ

【お盆】休刊・休業のお知らせ

読者プレゼント

グリーフとは、大切な人やものなどを喪失することから生まれる、その人なりの自然な反応や状態、プロセスをさす言葉です。

このコラムでは、グリーフについて知ることで、グリーフと付き合いやすくすることを目的として、共に学んでいきたいと思います。

このコラムでは、グリーフについて知ることで、グリーフと付き合いやすくすることを目的として、共に学んでいきたいと思います。

第19回|亡き人への手紙

Share on facebook

Facebook

第19回|亡き人への手紙

大事な人やもの、環境などを喪失した時に起きる様々な反応をグリーフといいます。このコラムではグリーフについて知ることで、グリーフを付き合いやすくなることを目的として書いています。

グリーフは時間の経過と共に軽くなるように考えられがちですが、必ずしもそうとは限りません。たとえば、喪失から時間を経て、少し気持ちが軽くなったように見えていても、ふとしたきっかけで、しんどいな、辛いなと思うこともあります。死別であれば、亡くなった日や、喪失した存在と思い入れのある日、たとえば誕生日や結婚記念日などにグリーフが重くなることがあると言われています。これを記念日反応といいます。また、先日、お連れ合いを亡くしてシングルファザーとなり、子どもを育てている人のお話を聞く機会があったのですが、その人は子どもの入学式や運動会などで、周りの家族を見ると悲しい気持ちが増したと話しておられました。

そういった時に自分の中のグリーフと付き合っていく方法の一つに「亡くなった人や存在に手紙を書く」というものがあります。今の自分の気持ちや思っていること、また亡くなった人、かわいがったペット、大切な存在に伝えたいこと、聞いてほしいことを、そのまま文字に書いて言葉にしてください。手紙として整った文章でもよいですし、思いつくままに箇条書きにしても良いと思います。文字にすることが難しければ絵や他の表現方法を使っても良いでしょう。大切なことは自分の中にある思いを、外に向かって出してみることです。心の中にもやもやしていたものを、言葉や絵などにすることで、見えてくるものもあるでしょう。

書いた手紙をどうするか。地域によっては「漂流ポスト」や「緑のポスト」といって亡き人への手紙を受け入れる場所もありますが、残念ながら空知では聞きません。最近では葬儀屋さんが類似のポストを設置している例もあります。インターネットでは、そらノート(https://soranote.jp)といったサービスも無償公開されています。うちのお寺でも来年あたり、お盆にあわせて8月中は手紙を受け付けるようなポストを設置してもよいなと、この原稿を書きながら考えています。

そらノート|https://soranote.jp

グリーフは時間の経過と共に軽くなるように考えられがちですが、必ずしもそうとは限りません。たとえば、喪失から時間を経て、少し気持ちが軽くなったように見えていても、ふとしたきっかけで、しんどいな、辛いなと思うこともあります。死別であれば、亡くなった日や、喪失した存在と思い入れのある日、たとえば誕生日や結婚記念日などにグリーフが重くなることがあると言われています。これを記念日反応といいます。また、先日、お連れ合いを亡くしてシングルファザーとなり、子どもを育てている人のお話を聞く機会があったのですが、その人は子どもの入学式や運動会などで、周りの家族を見ると悲しい気持ちが増したと話しておられました。

そういった時に自分の中のグリーフと付き合っていく方法の一つに「亡くなった人や存在に手紙を書く」というものがあります。今の自分の気持ちや思っていること、また亡くなった人、かわいがったペット、大切な存在に伝えたいこと、聞いてほしいことを、そのまま文字に書いて言葉にしてください。手紙として整った文章でもよいですし、思いつくままに箇条書きにしても良いと思います。文字にすることが難しければ絵や他の表現方法を使っても良いでしょう。大切なことは自分の中にある思いを、外に向かって出してみることです。心の中にもやもやしていたものを、言葉や絵などにすることで、見えてくるものもあるでしょう。

書いた手紙をどうするか。地域によっては「漂流ポスト」や「緑のポスト」といって亡き人への手紙を受け入れる場所もありますが、残念ながら空知では聞きません。最近では葬儀屋さんが類似のポストを設置している例もあります。インターネットでは、そらノート(https://soranote.jp)といったサービスも無償公開されています。うちのお寺でも来年あたり、お盆にあわせて8月中は手紙を受け付けるようなポストを設置してもよいなと、この原稿を書きながら考えています。

そらノート|https://soranote.jp

Profile

-300x300.webp)

秋山 智

1984年生まれ、新十津川町光台寺(真宗大谷派)住職。葬儀などを通して、死別を繰り返すことで、グリーフについて関心を持つ。2016年にリヴオンが主催する「僧侶のためのグリーフケア連続講座」を受講。現在は僧侶の仲間と共に隔月で、地域緩和ケアセンターruyka(札幌市)にて「お別れを経験した、私たちのつどい」を開催し、喪失体験を語り合える場をつくっている。

これまでに配信したコラム

第2回|喪失体験で起こる反応

2024年3月8日

第3回|グリーフの過程・経過について

2024年4月5日

第4回|セルフケア

2024年5月14日

第5回|グリーフワーク

2024年6月11日

第6回|グリーフを抱えた人と接する

2024年7月13日

第7回|記念日反応

2024年8月14日

第8回|グリーフサポート

2024年9月6日

第9回|子どもにとってのグリーフ

2024年10月22日

第10回|公認されないグリーフ

2024年11月12日

第11回|あいまいな喪失

2024年12月13日

第12回|グリーフから生まれるもの

2025年1月20日

第13回|改めてグリーフとは

2025年2月21日

第14回|ペリネイタルロス

2025年3月25日

第15回|自殺とグリーフ

2025年5月1日

第16回|葬送儀礼とグリーフ

2025年5月23日

第17回|ペットロス

2025年6月24日

第18回|グリーフケアって難しいこと?

2025年7月22日

第20回|グリーフへの誤解 #1

2025年9月25日

第21回|グリーフへの誤解 #2

2025年10月21日

第22回|言葉のヒント

2025年11月18日

第23回|喪失による社会的な影響

2026年1月5日

第24回|グリーフの二重課程モデル

2026年1月13日

紙面を読む

最新記事

2026年1月13日

2026年1月13日

2026年1月13日

2026年1月13日

2026年1月9日

2026年1月9日

暖冬で「ワカサギ釣り」に黄色信号 砂川の遊水地、全面結氷が初の年越し

2026年1月13日

第24回|グリーフの二重課程モデル

2026年1月13日

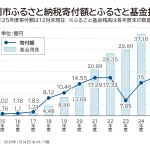

滝川市ふるさと納税、過去最高 本年度18億円超の見通し

2026年1月13日

「鴨肉カレーそば」など期間限定で提供 岩見沢のそば店「ゆずき」

2026年1月13日

20歳においしい笑顔 奈井江町の特産品を使った「サツマイモご飯」提供

2026年1月13日

読み手の声に集中 新十津川で「子どもかるた大会」

2026年1月13日

2025年12月26日

2025年12月19日

2025年11月21日

2025年11月11日

空知のニュースならプレス空知 | 地域・生活情報を届ける地方紙

https://presssorachi.co.jp

当サイトにおいて配信・掲載している文章のコピー、画像のダウンロード及び画像の転載を含む二次利用は一切禁止となっております。

SORACHISHIMBUNSHA inc. All rights reserved.